Le hrosshvalr est un monstre marin des légendes et du folklore islandais. Il s'agit d'un cétacé féroce, particulièrement redouté par les navigateurs.

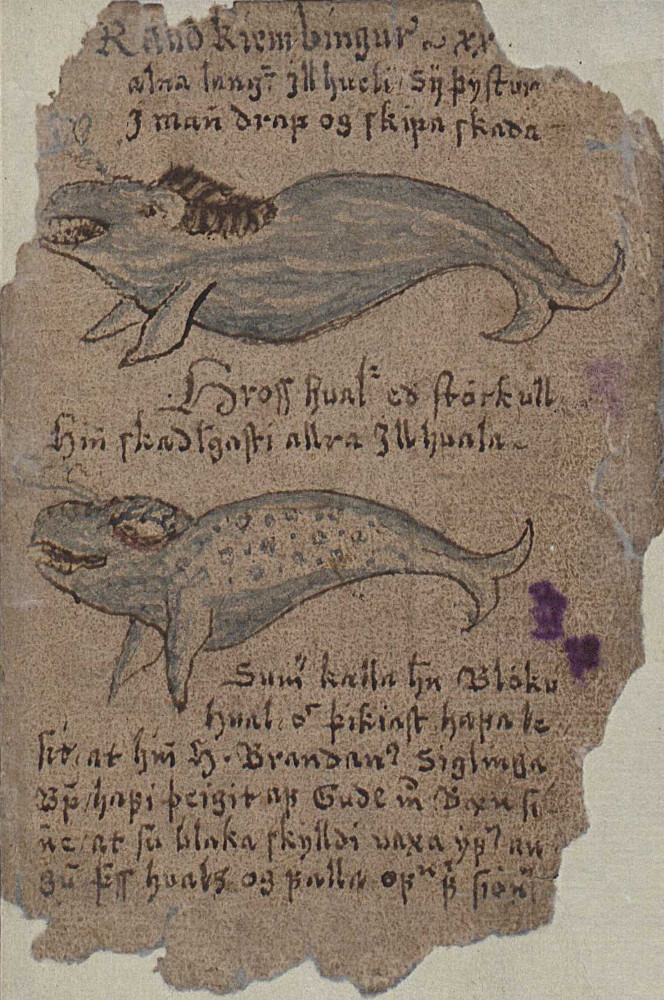

Dessins d'un rauðkembingr (en haut) et d'un hrosshvalr (en bas) par Jón Guðmundsson (manuscrit JS 401 XI 4to).

Dessins d'un rauðkembingr (en haut) et d'un hrosshvalr (en bas) par Jón Guðmundsson (manuscrit JS 401 XI 4to).

Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar.Le hrosshvalr est, étymologiquement, une « baleine (hvalr) cheval (hross) ».

Ce monstre apparaît dans plusieurs sagas, puis dans des contes populaires islandais.

Il joue en particulier un rôle dans la Kormáks saga. Le scalde Kormákr Ögmundarson y est frappé d'une malédiction par la sorcière Þórveig : il ne pourra jamais jouir de celle qu'il aime, Steingerðr. Alors qu'elle en a épousé un autre, Kormákr et son frère partent pour la Norvège :

« Quand les frères quittèrent leur mouillage, un hrosshvalr surgit à côté du bateau. Kormákr jeta sa lance et toucha la baleine (« hvalr ») qui sombra. Les gens pensèrent avoir reconnu là les yeux de Þórveig. Cette baleine ne se montra plus ensuite mais on rapporta de Þórveig qu'elle fut très malade et les gens disent qu'elle en mourut ».

Les rumeurs relatives à la mort de Þórveig sont conforme à la croyance selon laquelle ce qui advient au « hamr », au double physique, se retrouve sur son possesseur.

Les dictionnaires (par exemple celui de Richard Cleasby et Guðbrandur Vigfússon1) et les différentes traductions de la saga (par exemple celles de Lee Hollander2, Frédéric Durand3 ou Rory McTurk4) donnent à hrosshvalr le sens de « morse », même si McTurk indique en note que « there is some doubt as to the exact sea-mammal indicated ».

Déjà au IXe siècle, « morse » était rendu en vieil anglais par horshwael dans le récit des voyages d'Ohthere. Il est du reste possible que hrosshvalr soit à l'origine du nom désignant le morse dans les langues germaniques : walrus en anglais, Walross en allemand, hvalros en danois, hvalross ou kvalross en norvégien, valross en suédois...

Toutefois, au Moyen Âge, plusieurs textes établissent une différence entre le morse, dénommé rostungr ou rosmhvalr (en islandais moderne rostungur ou rosmhvalur), et le hrosshvalr.

Le témoignage de la Grágás est particulièrement précieux. Texte juridique, la rigueur des termes y revêt une valeur particulière. Or, elle distingue nettement le morse (« rosmall », « rosmhvalr » ou « rostungr », selon les manuscrits) qui, au même titre que le phoque, peut être consommé hors période de jeûne, du hrosshvalr, qui, tout comme le narval (« náhvalr ») et le rauðkembingr5, ne doit pas être mangé (« skal eigi eta »)6.

La distinction se retrouve dans la Konungs skuggsjá : tandis que le morse (« rostungr ») ne peut être consommé les jours de jeûne, le hrosshvalr est classé parmi les espèces de cétacés impropres à la consommation humaine7.

Il ressort de ces témoignages que, dans ces textes, « hrosshvalr ne peut pas signifier morse », ainsi que le relevait déjà Sophus Bugge8.

La Konungs skuggsjá fournit davantage d'informations sur ce mammifère marin : « Il existe encore des espèces de baleines qui sont féroces et terribles envers les hommes et cherchent constamment à les détruire lorsqu'elles arrivent à les atteindre. L'une s'appelle hrosshvalr, l'autre rauðkembingr. Celles-ci sont pleines de voracité et de méchanceté. Elles ne se lassent jamais de tuer des hommes car elles parcourent toutes les mers à la recherche de navires. Alors, elles sautent de façon à pouvoir les faire couler plus rapidement et à les détruire de cette manière. Ces poissons ne sont pas comestibles pour l'homme. Ce sont plutôt leurs adversaires, comme s'ils avaient été créés ennemi de l'humanité. Ils ne sont pas plus grands que trente ou quarante aunes pour les plus longs ».

Dessins d'un morse par Jón Guðmundsson.La férocité et la dangerosité du hrosshvalr sont également attestées dans plusieurs sagas légendaires (Göngu-Hrólfs saga, ch. 289 ; Hjámþés saga ok Ölvis, ch. 20) et contes populaires d'Islande, ainsi que par les naturalistes islandais, tels que Jón lærði Guðmundsson qui, au XVIIe siècle, dans son Stutt undirrétting um Islands aðskiljanlegar náttúrur, qualifie le hrosshvalur de « plus nuisible de toutes les baleines dangereuses » (« hinn skadlegasti allra jllhuala »)10.

Dessins d'un morse par Jón Guðmundsson.La férocité et la dangerosité du hrosshvalr sont également attestées dans plusieurs sagas légendaires (Göngu-Hrólfs saga, ch. 289 ; Hjámþés saga ok Ölvis, ch. 20) et contes populaires d'Islande, ainsi que par les naturalistes islandais, tels que Jón lærði Guðmundsson qui, au XVIIe siècle, dans son Stutt undirrétting um Islands aðskiljanlegar náttúrur, qualifie le hrosshvalur de « plus nuisible de toutes les baleines dangereuses » (« hinn skadlegasti allra jllhuala »)10.

C'est en partie à cause de ce caractère redoutable que Þórveig se métamorphose en hrosshvalr dans la Kormáks saga, selon François-Xavier Dillmann. Il voit à ce choix du rédacteur de la saga un second motif, tenant à un trait physique de l'animal : il est réputé posséder des yeux d'une taille remarquable11.

Jón Guðmundsson le représente ainsi dans le manuscrit JS 401 XI 4to (fol. 22r). Il rapporte également une légende relative à saint Brendan, dans laquelle le saint irlandais, menacé par un hrosshvalr durant sa navigatio, le neutralisa en priant Dieu de voiler les yeux de la créature12.

D'une façon comparable, dans la Hjámþés saga ok Ölvis, ce n'est que lorsqu'Ölvir lui a jeté son épée (« sax ») dans l'œil que le hrosshvalr peut être vaincu.

L'auteur de l'Historia Norwegiae (ch. 2) connaît également des « equini ceti », traduction du norrois hross/hvalr13, qu'il classe parmi les monstres marins qui peuplent les eaux les plus septentrionales de la Norvège et menacent de submerger les navires et d'engloutir leur équipage. Qualifiés de « très féroces », ils se caractérisent également une particularité oculaire, puisqu'ils n'ont qu'un œil (« monoculi »)14.

La dimension remarquable des yeux de ce montre présente, pour le récit, un intérêt particulier. Les yeux du magicien qui change de forme conservent en effet leur apparence, et le choix du hrosshvalr rend donc crédible le fait que les hommes à bord du navire de Kormákr soient en mesure de reconnaître Þórveig. Il permet ainsi à l'auteur de la saga de faire reparaître le motif de la malédiction – dont la suite montre, qu'en effet, elle n'a pas cessé d'agir.

Source

- Dillmann, François-Xavier. Les yeux de Þórveig. À propos d’une métamorphose en hrosshvalr dans la Kormaks saga. In : Runica, Germanica, Mediaevalia. Herausgegeben von Wilhelm Heizmann und Astrid van Nahl. Berlin : de Gruyter, 2003. P. 146-158. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde ; Bd. 37).